Карина Сарсенова. Хранители пути

Роман известной писательницы, профессионального психолога, музыкального продюсера и телеведущей уже успел стать событием в литературе. Он переведен на несколько языков и отмечен международными наградами. Недавно состоялась премьера мистического кинотриллера, снятого по этому захватывающему и глубокому роману. В фильме снимались Светлана Ходченкова, Фархад Махмудов, Равшана Куркова, Мария Сёмкина, Марко Ауджелло, Меруерт Мусрали, Асем Копбаева, Андрей Кравчук, Александр Багрянцев, Сергей Погосян, Александр Башоян.

Музыку написал известный композитор Галымжан Берекешев. В центре сюжета – борьба светлых и темных сил за власть над миром и его судьбу. В этой истории наравне с людьми действуют ангелы и демоны в человеческом обличье, которые ведут межу собой беспощадную борьбу, и ставка в ней – судьба всего мира.

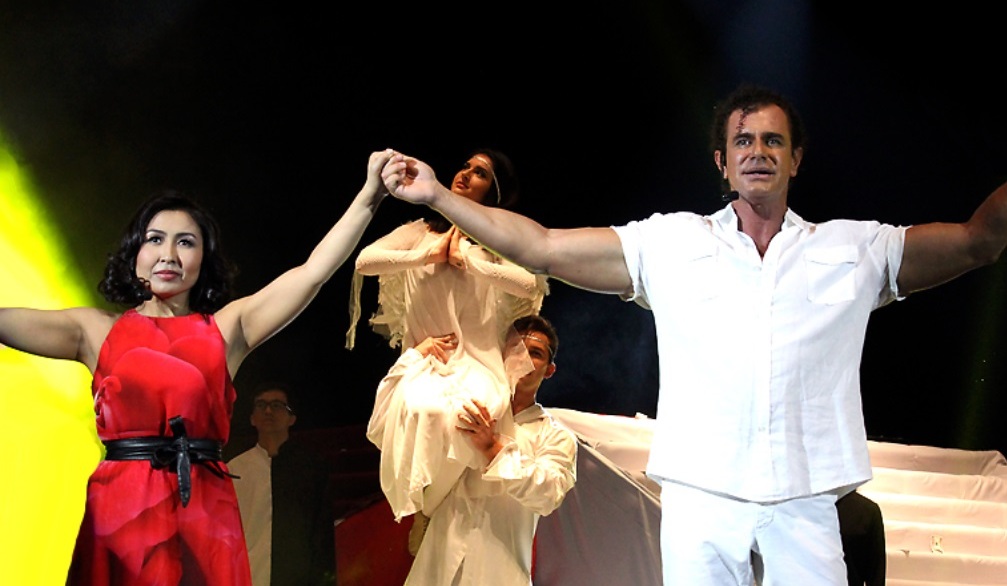

Еще раньше роман «Хранители пути» обрел сценическое воплощение в виде мюзикла. Спектакль был создан режиссером Рустамом Сафаровым и композитором Галымжаном Берекешевым. Удивительная метафизика творчества и вдохновения, ее способность влиять на судьбы мира, таковы, что решающим может оказаться даже одно-единственное слово.

Мюзикл «Хранители пути»

Полем битвы является сцена. Продюсер-Ангел (эту роль и в мюзикле, и в фильме сыграл Марко Ауджелло) убеждает своих подопечных артистов в том, что истинный успех достигается только неустанным трудом и полной самоотдачей. Его извечный противник демон Шалкар искушает их моментальным взлетом к вершинам славы и богатства, вот только расплата за слабость оказывается жестокой.

Для Светланы Ходченковой, сыгравшей одну из главных ролей, это оказался первый опыт создания образ с мистическим подтекстом: «Я никогда не играла такие роли, как в этом фильме… Это и привлекло меня в сценарии Карины. Моя героиня перерождается, с черной стороны переходит на светлую».

Фархад Махмудов, исполнивший роль Шалкара, тоже раньше не играл подобных персонажей, но, по его словам, интересовался фэнтези и мистические подтексты в его театральных ролях уже были: «Мы много копались в метафизике, философии, так что я подкован в этом плане, и знал, на что шел, соглашаясь принять участие в съемках. В картине поднимаются вечные темы добра и зла, ангелов и демонов, которые живут в каждом человеке».

Кадр из фильма «Хранители пути»

В какой-то момент почти все артисты покидают продюсера Амадео, слишком сложным оказывает для них честный путь. И вот судьба мира висит на волоске, всё зависит от выбора талантливой певицы Меруерт, которая после катастрофы потеряла память. Именно поэтому Шалкар сумел втереться к ней в доверие, прикинувшись близким человеком. Но чуткое сердце и чистая душа не позволяют ей примкнуть к темной силе, несмотря на все фальшивые слова и убедительные иллюзии.

«Да, человек имеет выбор в актуальном событии проживаемой жизни. И каждое из событий способно повлиять на присущий ему способ удержания на весу собственной головы. К слову, внезапно свалившееся на нее счастье может совершенно спокойно пригнуть эту самую голову к земле, а не более ожидаемо обрушившееся на нее же бедствие иногда вызывает и вовсе, на первый взгляд, неадекватную реакцию. Человек, гордо несущий свою голову над штормовыми волнами неуправляемой им стихии под названием жизнь, грозящей затопить его целиком, редко вызывает искреннее уважение, чаще – осуждение. «У него крыша съехала на почве высокомерия», – слышится от любого встречного. Причина тому банальна до глубокой печали, рождающейся из ее осознания. Зависть… Но к чему именно? К тому, что в борьбе с этой самой стихией приходится принудительно, переступая через свою лень и предубеждение, растить и укреплять. Зависть к силе духа – наиболее распространенная в мире ее форма. И, пожалуй, единственная. Ведь что мы понимаем под процветанием, успешностью, властью, красотой, деньгами, талантами и другими явлениями человеческой активности? Наверняка возможность того или иного человека эффективно жить. А мера эффективности любой жизни – это качество силы духа, из которого она возникает. Зависть к чужой силе духа формируется на основе сравнения ее с собственной душевной возможностью. И данное сравнение необходимо для развития каждого человека. И что самое удивительное, чем дальше развивается человек, тем большей духовной силой он обладает и тем меньше пылевой грязи зависти оседает на его восприятие мира…»

Александр Николаевич Боханов. Григорий Ефимович Распутин-Новый. Мифы и реальность

Книга основана на многочисленных архивных документах, и в текст также включены сочинения Григория Распутина-Нового. С самим Распутиным в отечественной истории связано множество мифов, причем происхождение их (не говоря уже и о достоверности) теряется среди воспоминаний (по большей части – недругов) и всевозможных скандальных газетных публикаций, составляющих куцый набор «базовых элементов» и «волнующих эпизодов». К примеру – один из них. Жители села Покровское, где родился Распутин, занимались извозом. В начале XX века в селе проживало семь семей с фамилией Распутины. Сама же родовая этимология к «распутному образу жизни» не имела никакого отношения, поскольку фамилия происходила от слов «распутье», «распутица» или перепутье. Она была широко распространена на Русском Севере и Сибири и встречается в документах, по крайней мере, с XVII века.

Первые хронологические ориентиры, описывающие путь Распутина наверх появились его первого приезда в Петербург в 1903 году. В тексте подробно рассказывается о кругах церковных иерархов и учеников Петербургской духовной академии, в которых Распутин вращался довольно долго. Интересный факт – ректором академии (с которым встречался Распутин), в то время был епископ Сергий (Стагородский), будущий патриарх, с 1927 года проявивший полную лояльность к Советской власти.

В 1910-1916 годах в ряде желтых газет именно на «делах Распутина» делался тираж, и поэтому охотно печатались различные небылицы – нужны были сплетни и скандалы.

«Слухи о необычной роли Распутина плодили не только недовольство. С 1912 года борьба с «распутинской кликой» начала приобретать характер общественной добродетели. В неё включились не только завсегдатаи столичных аристократических салонов, но и государственные и общественные деятели. Благодаря их стараниям сибирский крестьянин превратился в жупел, которым без устали размахивали, запугав в конце концов и себя, и немалое число прочих. Среди «жупелородителей» были разные по социальному положению, политическим и карьерным целям люди, но борьба «с темными силами» всем им принесла популярность, сделала «героями своего времени».

В ряду «рыцарей без страха и упрека» видное место принадлежит двум персонам: Александру Ивановичу Гучкову (1862–1936) и Михаилу Владимировичу Родзянко (1859–1924). Первый был лидером правоцентристской партии «Союз 17 Октября» (октябристы), в 1910–1911 годах возглавлял Государственную думу. Второй же с весны 1911 года являлся председателем III Думы, а в 1912 году возглавил и последнюю — IV Государственную думу. Их усилия, с одной стороны, очень способствовали «разогреву» распутинской темы в обществе, а с другой — их заявления и признания затвердили в памяти потомков некоторые «незыблемые» эпизоды всей «распутиниады».

На примере упомянутых борцов с «засильем тёмных сил» яснее становится, в какой стадии болезненного психоза находилось русское, так называемое образованное общество, в состоянии какого затемнения сознания эта публика пребывала. Считая себя «монархистами», они своими инспирациями дискредитировали Монарха, колебали общественные устои, а следовательно, способствовали разрушению монархической системы.

В русской истории периода заката Монархии было мало значительных политических фигур; преобладали близорукие бездарности, безответственные лицемеры, беспринципные карьеристы и даже политические авантюристы. Это в большей или меньшей степени касалось всех политических течений и направлений, но в первую очередь того, которое определялось как государственно-монархическое и которое комплектовалось по преимуществу из рядов первого, «благородного», дворянского сословия.

Среди тех, кто по своему происхождению, воспитанию, мировоззрению, по долгу присяги должен был неколебимо стоять на страже принципов Монархии, бескорыстно и нелицемерно служить Царю и России, среди этих обласканных властью элементов порыва служения как раз часто и не наблюдалось.

Неумолимый процесс эрозии монархизма стал определяющим фактором крушения Монархии. Дело заключалось совсем не в том, «хороший» или «плохой» Царь занимал трон. В общеисторическом контексте это вопрос вторичный, а для истинного монархиста подобного вопроса вообще не могло существовать. «Жена Цезаря выше подозрений» — этот римский афоризм очень метко отражает незыблемый нравственный канон авторитарного государствоустроения. Если же не только «жена цезаря», но и сам «цезарь» становятся объектами критических нападок и даже шельмования в среде монархистов, то дело Монархии обречено. Именно так и случилось в России…»

Игорь Шнуренко. Основы системного мышления. В эпоху большой отмены

Анализируя информационное состояние современного мира, а также скорости происходящих изменений и информационном воздействии на людей, и роли управляющих систем, Шнуренко рассматривает заблуждения «теории элит» и подлинную роль Цифрового Левиафана. Но реальность состоит в том, что «этот Левиафан не локализован географически в каком-то месте или местах… Левиафан везде, где есть мы, люди, homo sapiens, он в определённом смысле внутри каждого из нас». Левиафан уже кроется в нас

Поэтому для того, чтобы его победить, нужно понять, что он есть в нас. А вот бороться против него, то есть не подчиняться «цифровой логике» искусственного интеллекта и отторгать её «дополненную реальность» помогает поэзия, в которой есть те самые альтернативные смыслы, не подвластные логике машинных алгоритмов. По мнению Шнуренко, чтобы превратиться в «системного мыслителя», необходимо повсюду замечать действие обратных связей. Отдельные главы посвящены архетипам поведения, евгенике и трансгуманизуму, самопознанию системы и обнулению начальных условий и тому, что же делать свободным. Создавать новые формы.

«Математические модели всё усложнялись, принимая во внимание психологию человека и психологию масс, они учитывали последние достижения нейронаук, но каждый раз, когда казалось: вот он, хрустальный шар, позволяющий видеть будущее, — выяснялось, что этого недостаточно, что человек сложнее и он не раскладывается на психические атомы. И сообщества людей тоже сложнее.

Тогда великие шаманы воспользовались рецептами, изложенными в антиутопиях Хаксли, Оруэлла и других. Надо не просто пассивно просчитывать людей, решили они, нужно действовать активно. Нужно максимально упростить общественную систему, нужно свести всё сложное к простому, убрав ненужные и мешающие измерения. Нужно полностью обратить человечество в целом и каждого отдельного человека в цифру, нужно калёным железом выжечь всё, что рождает неопределённость их поведения и их свободу…»

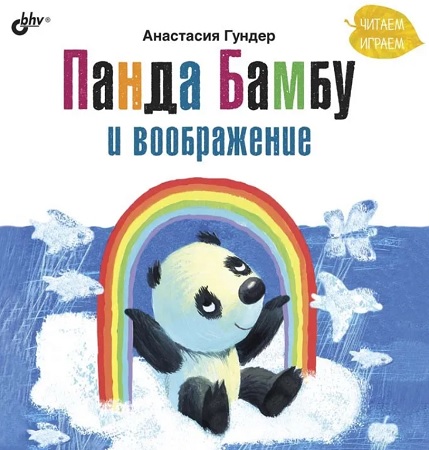

Анастасия Гундер. Панда Бамбу и воображение

Детская красочная книга, вышедшая в серии «Современные писатели – детям», рассказывает о новых приключениях панды-непоседы Бамбу. Ее мама не раз говорила, что у Бамбу – богатое воображение и поэтому юная панда видит в каждом облаке то дворец, то бегемота, а порой – просто гигантскую шляпу. И вот мама отправила маленькую панду в сад за яблоками для пирога, а та не может их собрать и принести. Ведь Бамбу кажется, из-за ее богатого воображения, что деревья в саду возьмут и превратятся в великанов, которые отнимут корзинку с яблоками!

Но хорошо, что в саду оказывается соседний мальчик Том, который помогает Бамбу собрать яблоки. А она рассказывает ему, что дерево превратилось в великана и отобрало у нее корзинку. Том смеется – он не верит в великанов! Зато вечером он вместе с Бамбу пьют на веранде чай с яблочным пирогом. Начинается дождь, гремит гром, и Том с Бамбу фантазируют, что пережидают дождь в пещере.

«- Это великан стучит в свою большую кастрюлю, — объясняет Бамбу.

Том уже хочет сказать, что великанов не бывает, но вместо этого почему-то спрашивает:

— А зачем великану стучать в кастрюлю?

— Жена забыла его покормить, — придумывает на ходу Бамбу. – И он требует себе ужин.

Представив голодного великана, Том улыбается. И страх перед громом постепенно исчезает.

— А откуда тогда все эти вспышки? – спрашивает у пандочки Том.

— Это жена великана пытается разжечь огонь.

— Н под проливным дождем это сдлеать не так-то просто, — подключается к игре Том…»